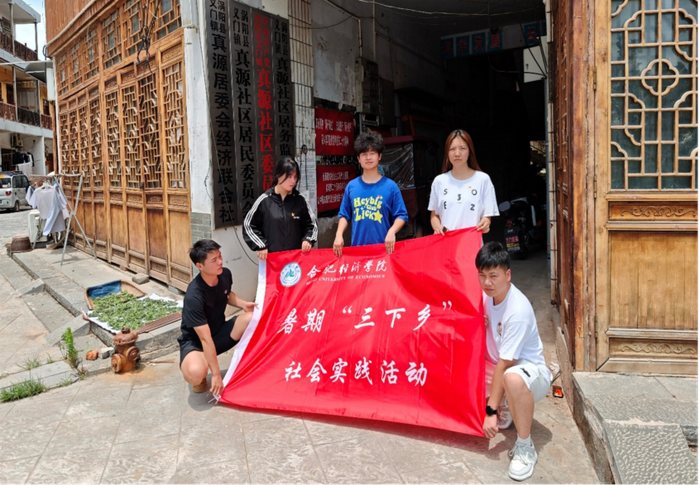

为深入挖掘乡村非遗文化与特色资源,助力地方文化传承与发展,7月8日-14日,我校大数据学院“义心乡行,青芒双助计划”实践队赴安徽省亳州市涡阳县义门镇开展了为期七天的暑期“三下乡”社会实践活动,通过实地走访、采访调研等形式,近距离感受乡村文化底蕴与发展现状。

7月8日,实践队全体成员顺利会合,前往当地居委会开展对接工作。居委会工作人员详细介绍了当地的基本情况、非遗文化资源分布及特色产业发展现状,并为实践队后续活动安排提供了具体建议和支持。双方就实践内容、行程规划等进行了深入沟通,为后续活动的顺利开展奠定了坚实基础。

7月9日,团队深入安徽省亳州市涡阳县义门镇苔干商家,了解苔干制作工艺。义门镇素有“中国苔干之乡”的美誉,其苔干(又名贡菜)种植历史悠久、品质卓越,是国家地理标志保护产品,更是当地乡村振兴的重要支柱产业。

7月10日,实践队来到火罩子制作工坊,对这一地方特色非遗美食展开调研。火罩子是义门的传统特色小吃,其历史可追溯至宋代,因形似火盆(“火罩”)而得名。据《德安县志》记载,该美食曾作为义门陈家族宴客的“待客三宝”之一,承载着家族礼仪与地方饮食文化的双重意义。

7月11日,实践队寻访了花棒鼓非遗传承人。义门花棒鼓于2021年入选第五批国家级非物质文化遗产代表性项目,集舞蹈、音乐于一体的民间艺术,表演者以"双人对打""三人回旋"为核心动作,体现宗族协作精神。传承人为同学们展示了经典曲目。同时经过传承人介绍花棒鼓与景德镇陶瓷研究所联名推出鼓面纹样文创产品。

7月12日,实践队将目光投向当地特色美食熏牛肉。在熏牛肉加工点,同学们了解到熏牛肉以当地散养黄牛为原料,经低温慢熏(60℃以下,时长≥12小时),保留肉质弹性腌,采用液态烟熏技术,减少传统熏制的焦油残留。通过与制作者交流,实践队不仅记录了熏牛肉的制作工艺,还了解了其在当地饮食文化中的故事,进一步丰富了我们的知识。

7月13日,实践队前往当地清真寺,在工作人员的引导下了解了清真寺作为伊斯兰教信仰中心,承担宗教活动、社区服务及文化传播功能,收集了丰富的民族文化素材。随后,实践队参观了寺旁的八百年古树,古树枝繁叶茂,见证了当地的历史变迁。同学们通过拍摄、记录,感受着自然与人文交织的独特印记。

7月14日,实践队来到当地卫生院,与医生们展开深入交流。由李文志医生介绍了卫生院的医疗设备、科室设置及日常诊疗情况,讲述了近年来乡村医疗条件的改善与仍存在的挑战。实践队还了解了居民的常见病种、建设历史等情况,对乡村医疗健康保障有了更直观的认识,也感受到基层医生守护村民健康的责任与担当。

此次“三下乡”活动,实践队通过探寻非遗文化、特色美食与乡村医疗,深入了解了当地的文化底蕴与发展现状。同学们在实践中传承文化、体察民情,将所学知识与乡村实际结合,用青春力量为乡村文化传承与发展贡献了自己的思考,也让这个夏天成为一段充满意义的成长之旅。

(撰稿:郭少博 摄影:李光 一审:郝正旭 二审:钱坤 三审:吕澜)